Mamadou Diouf : les Sénégalais devraient maintenant « passer de la culture de la résistance et de la contestation à une culture de la construction d'un État démocratique »

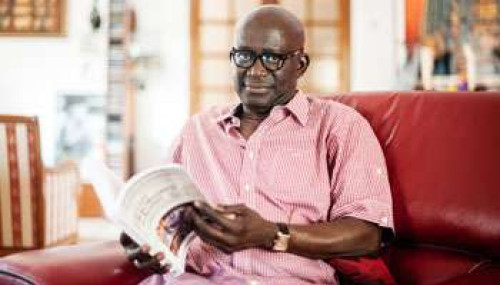

Avant de s'envoler vers les États-Unis, Mamadou Diouf a officié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comme enseignant-chercheur en dirigeant pendant huit ans, jusqu'en 1999, le département de recherche et de documentation du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). Arrivé aux États-Unis, c'est dans le Michigan qu'il s'installe pour participer aux travaux du Centre d'études africaines et afro-américaines. Un bon tremplin pour qu'en juillet 2007, l'université Columbia de New York lui confie la direction de l'Institut d'études africaines de son École des affaires internationales et publiques. Spécialiste de l'Empire colonial français, il porte un regard pointu sur la situation dans les pays africains mais aussi dans leur rapport aux grandes puissances, nouvelles ou anciennes. C'est dans ce cadre qu'il a accepté de répondre au Point Afrique en commençant par sa perception du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump.

Le Point Afrique : après plus de 100 jours de Trump à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui frappe le plus par rapport à ses prédécesseurs ?

Mamadou Diouf : Ce qui est extraordinaire, autant sur le fond que sur la forme, c'est que Trump détonne. C'est une surprise. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui tant dans son approche de la présidence que dans sa manière d'être, physiquement, et de s'exprimer. Chez Trump, il n'y a rien de présidentiel. Depuis qu'il est entré en fonction, on s'attend à ce qu'il endosse le costume du président. Mais ça ne vient pas. Il n'est qu'à voir sa manière de réagir, de communiquer. Le fait d'envoyer constamment des tweets, de répondre systématiquement à tout ce qui a trait à sa personne et à son entourage, en particulier ses querelles permanentes avec les services de sécurité américains (FBI, CIA), démontrent qu'il n'a pas revêtu l'habit présidentiel, ni commencé à acquérir la culture politique indispensable à l'exercice de la fonction présidentielle. Il a la réputation de ne pas travailler ses dossiers.

Mais paradoxalement, les électeurs qui ont voté pour Trump lui restent largement fidèles. En outre, les caciques du Parti républicain ne parviennent pas à répondre sur le terrain politique à la démarche de Trump qui remet en cause certaines croyances sur lesquelles est fondée l'idéologie du parti. Pour plusieurs grands élus, à l'instar du sénateur républicain John McCain, il y a un manque de professionnalisme. Trump et son équipe ne sauraient pas tout à fait ce qu'ils font. Pour nombre de spécialistes, l'élection de Trump a été une surprise et sa personne demeure, dans une large mesure, une énigme. Ils ne l'ont pas vu venir. Cela en dit long sur la déconnexion entre les élites et leurs relais médiatiques d'une part, et l'Amérique des classes moyennes et des déclassés, des jeunes Blancs du Midwest, des campagnes et des villes désindustrialisées (en Pennsylvanie, etc.), qui ont voté Trump, d'autre part.

Que laissent présager ces premiers mois de présidence Trump quant à la politique étrangère suivie par les États-Unis en Afrique ?

Trump ne sait rien de l'Afrique et l'Afrique ne l'intéresse pas. Il sera dans une large mesure dans la continuité de l'environnement dans lequel Barack Obama s'est lui-même inscrit vis-à-vis du continent africain. Obama a été tellement accaparé par la politique intérieure qu'il s'est montré incapable de mettre en œuvre une politique étrangère efficace. Il a pris très peu d'initiatives au Moyen-Orient par exemple, une région qui a toujours eu une place centrale dans la politique étrangère américaine. Dans cet environnement très toxique, l'Afrique a très peu compté. Avec Trump, ce sera encore pire. La politique intérieure prendra encore plus le pas sur la politique étrangère.

Au-delà du contexte actuel, il s'agit d'un atavisme structurel qui s'explique par deux facteurs : le fait que les Américains continuent de croire qu'ils sont différents du reste du monde et l'idée, très répandue depuis le 11 septembre 2001, selon laquelle le monde leur en veut et qu'ils sont, partant, obligés de se défendre. Historiquement, les Américains ont toujours donné la priorité au national au détriment de l'international, tout comme ils donnent la priorité au local sur le national. Le taux de participation aux élections locales est d'ailleurs très élevé, sans comparaison avec celui enregistré lors des scrutins « nationaux », élection présidentielle comprise. Cela explique la vivacité de ce courant, très fort aux États-Unis, qui tend à vouloir octroyer toujours davantage de prérogatives aux États fédérés au détriment de l'État fédéral.

S'agissant de l'action américaine en Afrique, il y a deux choses importantes, deux constantes qui perdureront d'Obama à Trump. Il s'agit, d'une part, de la présence américaine en Afrique de l'Ouest en raison des problématiques du terrorisme et, d'autre part, du pétrole. À cet égard, Rex Tillerson, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et ancien PDG d'ExxonMobil, ne connait qu'une seule chose de l'Afrique : la Guinée équatoriale, un pays dirigé par Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis… 1979 et auquel Tillerson a reconnu avoir par le passé remis, en son nom personnel et non à celui de l'État équato-guinéen, le chèque des royalties en contrepartie de l'exploitation du pétrole dans ce petit pays d'Afrique centrale.

L'Afrique ne risque-t-elle pas d'être encore plus secondaire dans la politique étrangère américaine – très loin derrière l'Asie, la Russie, le Proche et le Moyen-Orient par exemple – que sous la présidence Obama ?

En raison de l'importance du vote juif aux États-Unis et donc de la relation étroite avec Israël, la question du Proche et du Moyen-Orient restera pour longtemps encore prégnante dans le débat public américain. On assiste toutefois à un début d'évolution avec la prise de conscience de l'intérêt majeur que présente la relation avec l'Iran, en particulier dans la lutte contre l'État islamique (Daech). L'Iran, qui est le principal sponsor du Hezbollah, le grand ennemi d'Israël. Il y a donc, du côté américain, des tentatives pour assouplir quelque peu la relation entre les États-Unis et l'État hébreu, même si cette entreprise est difficile pour des raisons politiques, ethniques et religieuses. Mais la volonté est bien là. Comme le dit Trump, sur cette question comme sur d'autres, les États-Unis sont à la recherche d'un bon « deal ». En outre, le fait que les Iraniens soient susceptibles de détenir l'arme atomique et que l'Arabie saoudite puisse s'y mettre aussi, renforce l'intérêt des Américains pour la région. Le voyage de Trump dans plusieurs pays du Moyen-Orient, les engagements qu'il va prendre et les contrats qu'il va signer vont probablement entrainer une reformulation des positions antérieures du président américain sur l'islam et les pays musulmans, ainsi que sur le conflit israélo-palestinien, dans un sens ou dans un autre.

L'autre grande priorité des États-Unis en matière de politique étrangère, c'est bien entendu l'Asie, à travers deux pans : l'un sécuritaire avec la Corée du Nord, l'autre économique avec la Chine, qui est la grande priorité des États-Unis en matière de politique extérieure tous dossiers confondus. Dans l'esprit de Donald Trump, l'Afrique arrive bonne dernière sur l'échelle de ses préoccupations ; juste derrière l'Europe qui n'est pas non plus, pour le président américain, une priorité. À cet égard, Trump ne cache pas son intention de renforcer les liens entre les États-Unis et la Russie – qui ne voit pas d'un très bon œil la construction européenne à l'Ouest. Le président américain compte d'ailleurs beaucoup, comme il le dit, sur son allié russe pour combattre Daech et l'aider à stabiliser le Moyen-Orient.

Quelle pourrait être la position de Donald Trump vis-à-vis du respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, un continent dans lequel nombre de dirigeants n'hésitent pas à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir ?

Trump a beaucoup de mal à cerner l'enjeu que revêtent les batailles pour la démocratie et le respect des constitutions en Afrique. Ces questions sont donc sans importance pour lui. D'autant plus que, bien plus que les « institutions fortes », Trump admire les « hommes forts », qui d'ailleurs l'admirent en retour. Il a, par exemple, beaucoup de déférence pour le général al-Sissi en Égypte et de la sympathie pour Rodrigo Duterte, le président philippin, qui a tenu il n'y a pas si longtemps des propos insultants à l'égard de Barack Obama.

La RDC, « pays-continent » en Afrique centrale, est à un tournant de son histoire. Une élection présidentielle devait y être organisée en 2016 mais Joseph Kabila s'accroche au pouvoir. Les États-Unis vont-ils s'investir dans ce dossier ? Si oui, comment ?

Ce dossier n'est pas prioritaire pour les États-Unis. Je pense que les Américains s'attendent à ce que les Européens prennent l'initiative. S'il y a une position commune, européenne ou même africaine, à travers l'Union africaine notamment, les Américains pourraient agir davantage. Mais les Congolais doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour régler leurs problèmes. Il n'est qu'à voir les exemples du Sénégal en 2012 ou du Burkina Faso en 2014. C'est la mobilisation populaire qui a fait obstacle aux projets de leurs dirigeants à l'époque, Abdoulaye Wade et Blaise Compaoré. D'ailleurs, la mobilisation intérieure en faveur de la démocratisation des pays africains ne date pas d'hier. La répression de ce mouvement remonte au milieu des années 1960, une violence favorisée par les impératifs de la guerre froide qui ne s'accommodait guère de dirigeants indépendants. À la chute du mur de Berlin, il n'y avait personne derrière les Africains au moment de l'ouverture des grandes conférences nationales. Le discours de La Baule de François Mitterrand, sur lequel on a beaucoup glosé, n'a pas du tout été à l'initiative de la démocratisation. Il n'a fait que tenter de l'accompagner, de l'encadrer pour mieux la contrôler. C'est ainsi que les Africains ont eu leur « printemps » dès 1990, bien avant le « printemps arabe ». Albert Bourgi et Christian Castéran l'ont d'ailleurs analysé dans un ouvrage remarquable, Le Printemps de l'Afrique (Paris, Hachette, 1991). Aujourd'hui, l'enjeu des pays africains est de créer des sociétés ouvertes, pluralistes, dotées d'une authentique culture démocratique. La question ne se limite donc pas seulement, loin s'en faut, à l'enjeu institutionnel de la construction étatique.

Donald Trump a annoncé des coupes budgétaires importantes dans l'aide au développement américaine. Dans quelle mesure cela impactera-t-il le continent africain ?

Cela n'aura qu'un impact limité tout simplement parce que l'aide américaine à l'Afrique est relativement modeste. Sauf peut-être sur des sujets précis où les États-Unis ont des intérêts : l'énergie, le pétrole et l'électrification de l'Afrique d'une part, la lutte contre le VIH-sida d'autre part. Il est important toutefois de noter que l'aide américaine transite aussi beaucoup sur le continent via la philanthropie, un domaine dans lequel l'État n'a que peu de prise. Les Américains sont capables en quelques jours de recueillir des dizaines de millions de dons pour défendre des causes qui les touchent, comme ce fut le cas pour Haïti après le tremblement de terre. C'est dans leur ADN.

Au-delà des seuls États-Unis, l'Afrique est-elle toujours un enjeu de compétition pour les grandes puissances internationales, à l'instar de la Chine ?

La Chine a besoin de ressources pour alimenter sa croissance et l'Afrique dispose de ces ressources. La Chine a deux atouts : un matelas financier considérable et une politique de coopération très favorable au financement des infrastructures en Afrique, beaucoup plus accommodante que celle menée par les Occidentaux depuis trente ans via la Banque mondiale et le FMI. La Chine dispose, en outre, de toute la technologie nécessaire. La coopération sino-africaine ira donc en s'accentuant. Du coup, quand on dit aux Africains, « vous allez vous faire coloniser par la Chine », on ne se rend pas compte que les Africains jouent de la rivalité entre grandes puissances pour maximiser leur avantage. Ce ne sont pas les Chinois qui déterminent leur présence en Afrique. Ce sont les Africains qui déterminent la présence chinoise en Afrique. Ici, les Européens n'ont aucune leçon à donner au continent africain qu'ils ont colonisé. Ils n'ont d'ailleurs aujourd'hui plus le poids pour jouer les premiers rôles sur la scène internationale, y compris en Afrique.

En réalité, ce qui sera déterminant pour l'Afrique dans ce mouvement de globalisation, ce sera la capacité qu'auront les Africains de produire pour la Chine. Pour des questions de compétitivité des coûts de main d'œuvre, celle-ci ne pourra bientôt plus produire autant sur son sol. Or l'Afrique dispose d'une main d'œuvre abondante et jeune. C'est l'occasion rêvée pour elle de négocier une petite révolution industrielle, mais aussi agricole, et d'accroitre ainsi la valeur ajoutée produite par ses économies. C'est une opportunité que les élites africaines ne doivent pas gâcher.

Avec un peu de recul, comment jugez-vous le bilan de la politique africaine de l'ancien président Barack Obama ?

Barack Obama n'a pas eu de politique africaine. Il en a été empêché par un système qui, pour des raisons de conservatisme, voire de racisme, lui a mis des bâtons dans les roues. Obama a fait trois grands discours (le 5 juin 2009 au Caire en Égypte, le 11 juillet 2009 à Accra au Ghana et le 25 juillet 2015 à Nairobi au Kenya). Et c'est tout. Les batailles qu'il a dû mener sur le plan domestique étaient telles qu'il a été accaparé par les questions de politique intérieure. Dès 2008, l'ambition affichée par les républicains a été de le faire échouer afin qu'il ne puisse pas obtenir de deuxième mandat. Rappelons-nous toutefois qu'Obama n'est pas africain. Son père est africain, il est kényan. Lui, par contre, est américain, avec des racines kényanes dont il a une parfaite connaissance. Les attentes à son égard sur le continent africain ont été, sans doute, exagérées. Mais la valeur symbolique qu'il représente – celle d'avoir été le premier Noir à la tête de la première puissance mondiale – demeure intacte. Elle restera, pour longtemps encore, très forte.

De l'Afrique aux Africains-Américains. Que pouvez-vous dire aujourd'hui de l'intégration des Noirs dans la société américaine ?

Ce n'est pas simplement une question d'intégration mais de pluralisme et d'égalité de traitement de tous les citoyens américains, les minorités en particulier, raciales mais aussi sexuelles et les femmes. Ill est tout aussi vrai qu'il y a des Noirs qui ne veulent pas s'intégrer et qui tentent de créer leur propre espace dans un espace politique qui traite avec une égale dignité tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas dans les faits. La question de l'intégration qui a dominé le débat politique au cours de la décennie 1960-1970 est aujourd'hui marginale. Le grand sujet, c'est la bataille en faveur de la citoyenneté, la capacité pour toutes les minorités – et pas seulement ethniques et raciales – à bénéficier des mêmes droits. La violence policière contre les hommes noirs aux États-Unis est, à cet égard, symptomatique. Ceux-ci sont de fait considérés comme des sous-citoyens dangereux. Le combat pour la citoyenneté est d'autant plus important qu'il influe sur la situation socio-économique des individus concernés.

Il est possible de comparer la situation américaine avec l'environnement français, un pays dans lequel le racisme n'était pas institutionnalisé, contrairement aux États-Unis. Il n'est qu'à voir la situation dans les banlieues et ce que l'on pourrait appeler le plafond de verre pour les « élites » formées en France et qui ne sont pas des Français de « souche ». Et, si je m'en réfère à ma propre expérience, je n'aurais jamais pu avoir en France la carrière universitaire que j'ai eue aux États-Unis. Il est vrai que la situation qui était faite à beaucoup d'Africains titulaires d'un doctorat n'était pas encourageante. Ils étaient presque tous enseignants dans les établissements secondaires français. J'ai d'ailleurs soutenu ma thèse à Paris un matin de 10 heures à 13 heures et à 16 heures, j'étais déjà dans l'avion pour rentrer au Sénégal.

Au-delà de la couleur de peau, la religion. Les craintes des musulmans aux États-Unis se sont-elles estompées ?

Il n'y a pas de « craintes » à proprement parler chez les citoyens américains de confession musulmane. Dans leur ensemble, ils savent que le système les protège et qu'ils ont des recours juridiques mais aussi politiques. Le système est même en capacité de protéger des musulmans non-américains comme l'illustre le blocage des décrets (Muslim ban) pris par l'administration de Trump pour interdire aux citoyens de sept pays musulmans la venue sur le territoire américain. Les initiatives de Trump ont été bloquées par des juges qui les ont jugées non conformes à la constitution. Mieux, l'Attorney General a refusé l'injonction de Trump d'envoyer des avocats du département de la justice pour défendre ses décrets devant les tribunaux. Aujourd'hui, on sait que Trump ne peut pas tenir les promesses de campagne parce qu'il se heurte au système légal et judiciaire américain. Les musulmans n'ont même pas eu à se mobiliser contre Trump. Ce sont les juges qui ont dit que les décisions qu'il a prises en la matière étaient illégales. Le rempart juridique permet donc aux citoyens musulmans américains, dans une très large mesure, de se sentir protégés.

Par ailleurs, sur ces questions, il n'a pas la majorité dans son propre parti, les républicains. Pour contourner ces blocages, Trump pourrait éventuellement limiter la délivrance de visas aux ressortissants de pays musulmans ou encore expulser les étrangers musulmans présents de façon illégale sur le sol américain. Mais cela nuirait à l'efficacité du travail des services de renseignements en leur rendant plus difficile la collecte d'informations sensibles dans ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme.

Enfin, les « musulmans » disposent également de voix à la Chambre des représentants pour faire écho à leurs préoccupations. C'est le cas notamment d'Ilhan Omar, une Américaine d'origine somalienne, élue démocrate, ou encore de Keith Ellison, qui est lui aussi démocrate. De surcroit, des démocrates et des républicains sont fermement attachés à la tolérance religieuse et à la liberté de conscience qui sont deux des piliers du système politique américain.

Annulation du décret "anti-musulman", échec sur la remise en cause de l'"Obamacare", le président américain a-t-il tant de pouvoir que cela ?

Le président américain a beaucoup de pouvoir car il est à la tête d'un système présidentiel et il choisit lui-même son administration. C'est d'ailleurs pour cela que Trump peut accumuler autant de « bêtises ». Il peut prendre des décisions sans en référer à personne comme le montre sa décision de « virer » avec violence l'Attorney General par intérim ou le directeur du FBI, qui ne « sont pas loyaux » selon lui. Mais en même temps, le système constitutionnel aux États-Unis est truffé de garde-fous. Il est d'ailleurs aujourd'hui question d'une possible procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump [ce dernier aurait exercé des pressions sur l'ex-directeur du FBI, James Comey, qu'il vient de limoger, afin qu'il arrête ses investigations sur le général Michael Flynn, le chef de l'office chargé du National Security à la Maison-Blanche, un proche de l'actuel président).

Pour comprendre quel est le poids réel du président américain, il est important de connaître quelles sont les limites à ses pouvoirs. Or Trump les ignore totalement. Consciemment ou involontairement ? Beaucoup, en tout cas, ironisent en disant que Trump n'a sans doute jamais lu la Constitution américaine. D'autres vont même jusqu'à l'accuser d'agir comme un autocrate dans une « république bananière », qui ne tiendrait nullement compte des dispositions constitutionnelles. À coup sûr, l'enjeu principal aujourd'hui est de faire comprendre à Trump comment le système institutionnel américain fonctionne. Et tout le monde s'accorde pour exiger des représentants et sénateurs républicains qu'ils placent la nation avant le parti.

En parallèle, il faut également comprendre le fonctionnement politique du système américain. Par exemple, sur l'Obamacare, dont on pouvait s'attendre à ce qu'il soit rapidement remis en cause par les républicains, qui disposent de la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, ceux-ci n'ont proposé à ce jour aucune alternative crédible et consensuelle pour remplacer un système certes imparfait mais qui a permis à 25 millions d'Américains d'avoir une couverture médicale. Or, parmi eux figure une bonne part de l'électorat populaire qui a voté Trump…

La France vient d'élire un nouveau président, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que l'Afrique peut en attendre ?

Ma théorie est très simple : les Africains doivent prendre en main leur destinée et se donner les moyens de négocier avec tous les pays. Le monde change. J'ai quitté mon empire linguistique – francophone – pour un autre – anglophone – parce que c'est cette capacité de choix qui m'intéressait. Pour moi, la langue française n'appartient d'ailleurs pas à la France. Vous savez, à Columbia, elle est considérée comme une langue… africaine. On peut choisir le français comme on choisirait le wolof et on peut enseigner en français sans se référer à un seul ouvrage rédigé en France métropolitaine. C'est d'ailleurs là notre contribution à faire de la langue française une langue contemporaine capable de s'inscrire dans le temps du monde, de la globalisation et du pluralisme culturel et linguistique. C'est pour cela qu'il faut considérer la langue de l'hexagone français comme l'une des versions de la francophonie et non comme une référence unique et absolue.

Pour revenir à l'Afrique, comment jugez-vous la démocratie au Sénégal ?

Le Sénégal est un pays exceptionnel qui a été capable de produire, depuis la période coloniale, une authentique culture politique ; mais aussi une véritable classe politique, un personnel capable à des moments de crise de prendre des décisions et de s'y tenir pour éviter l'effondrement de l'État dans la violence. Ce n'est pas le cas au Mali par exemple. Et cette classe politique et l'élite maraboutique qui dirigent les confréries sont parvenus à traduire dans la langue vernaculaire les enjeux publics, contribuant ainsi à sensibiliser toute la société. Entre 1988 et 2000, les Sénégalais ont commencé à apprendre à être « politiques ». La leçon de 1988 est importante : on ne peut pas gagner les élections en étant simplement mobilisés. On remporte une élection en s'inscrivant sur les listes électorales et en allant voter. Les Sénégalais ont bien retenu la leçon. C'est pour cela qu'Abdou Diouf a été battu en 2000 et qu'Abdoulaye Wade l'a été à son tour en 2012. Ces deux échecs sont la conséquence d'une politisation des citoyens sénégalais et d'une excellente compréhension des institutions politiques et des élections.

De 2000 à 2012, les Sénégalais ont appris une autre leçon : il est possible de se battre contre l'autoritarisme et de résister aux penchants despotiques des dirigeants politiques. Malheureusement, ils se sont arrêtés là. Or, on ne peut reconstruire un pays sans intégrer le jeu politique. On ne change pas un pays en restant dans la société civile, en marge du « monde politique ». C'est une leçon à méditer pour les jeunes qui sont mobilisés, notamment à travers les mouvements citoyens tels que Y'en a marre. Il faut avoir un projet politique alternatif. C'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron a fait en France. Aujourd'hui, c'est cette étape que les Sénégalais doivent franchir. Passer de la culture de la résistance et de la contestation à une culture de la construction d'un État démocratique. Et cela ne peut se faire sans député, sans ministre. Ceux qui veulent changer le pays doivent être représentés – directement ou indirectement – là où les décisions se prennent. À cela, il n'y a pas d'alternative. L'État sénégalais est un État de démocratie représentative. En conséquence, sans représentation dans les institutions délibératives et exécutives, il n'y a aucune légitimité.

Il faut non seulement renouveler la classe politique sénégalaise et les vieux appareils politiques qui sont fatigués et à bout de souffle, mais également changer le système électoral, faire en sorte qu'il n'y ait plus de listes nationales mais que les élus représentent des personnes physiques dans le cadre de circonscriptions bien identifiées, et modifier le système institutionnel de sorte que les citoyens puissent distinguer entre le président et la majorité parlementaire, alors qu'aujourd'hui la confusion entre les deux est totale. Ce sont à ces conditions que les Sénégalais pourront progressivement construire un système politique transparent, ouvert, et démocratique. C'est nécessaire car si l'on continue ainsi, à ce rythme, le Sénégal aura un nouveau président tous les cinq ans. Cela ne servirait à rien. Mais c'est ce qui risque de se passer si le système institutionnel et politique n'est pas réformé en profondeur. À cet égard, les conclusions retenues par les Assises nationales constituent une excellente base de départ pour lancer les réformes nécessaires.

De l'État au bien public en passant par l'intérêt général, que peut-on en dire aujourd'hui dans la manière dont ces notions sont vécues en Afrique ?

L'un des grands défis en Afrique, c'est la prise en compte de l'intérêt collectif, du bien commun à l'échelle de l'État et de la société. Il y a en Afrique des histoires, des organisations sociales différentes qui ont été profondément affectées par la colonisation. En 1974, le sociologue nigérian Peter P. Ekeh a publié un article de référence : « Colonialism and the two publics in Africa : a theoretical statement », dans lequel il distingue l'espace public de l'État de l'espace public domestique. Or, selon lui, ces deux espaces sont régis par des logiques différentes qui n'ont pas été réconciliées lors de la construction de l'espace public postcolonial. Si vous prenez, par exemple, un ministre des Finances nigérian d'ethnie Yoruba qui est en même temps le trésorier de son association ethnique Yoruba, il est très probable que cet homme prendra sans aucun scrupule l'argent du budget de l'État pour le transférer dans la caisse de l'association de son groupe ethnique. Le contraire, en revanche, est impensable. Car l'argent de l'État, c'est l'argent de personne. L'identité nationale n'est pas symbolisée par quelque chose de matériel, de palpable, d'immédiatement perceptible ou compréhensible, comme le sont les appartenances, ethnique, culturelle, religieuse ou traditionnelle. Cela fait partie des questions auxquelles nous devons apporter des solutions à la fois théoriques (un savoir précis) et pratiques (des politiques efficaces), en tenant compte des contextes historique, culturel et sociologique africains. Les réponses à y apporter sont complexes et les concepts occidentaux sont, en l'espèce et dans une large mesure, inopérants. En effet, en Afrique, les femmes et les hommes ne sont pas perçus uniquement comme des individus.

Professeur à Columbia après avoir enseigné au Sénégal, vous avez tout pour nous dire ce que vous pensez de la situation de l'enseignement supérieur en Afrique ?

Ça ne va pas. À un moment où le monde change, où le continent se métamorphose, les universités en Afrique sont complétement dépassées. Pire, il n'y a aucun débat sur leur avenir, leur nécessaire transformation, de la part des acteurs eux-mêmes. Et pour cause, dans la plupart des pays africains, les élites n'envoient pas leurs enfants dans ces universités. Ils ne perçoivent donc pas la nécessité de s'y intéresser. Or la pression démographique y est énorme et les infrastructures n'ont pas suivi. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple, dans laquelle j'ai longtemps professé, a été créée en 1957 pour accueillir 5 000 étudiants. Aujourd'hui, elle en compte 70 000 ! Quand j'ai commencé à enseigner à l'UCAD, en 1982, en première année d'histoire et de géographie, au moins la moitié de mes élèves, soit 150 en moyenne par cohorte, passaient avant la fin de l'année, en décembre, des examens pour pouvoir intégrer des écoles professionnelles. Ils étaient donc peu nombreux et avaient des débouchés sur le marché du travail ou dans l'enseignement. Depuis, les écoles professionnelles se sont effondrées et la démographie étudiante a explosé. Quand j'ai quitté l'UCAD en 1991, j'avais dans ma classe, en première année d'histoire, 2 300 étudiants ! Aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de travail à l'extérieur, les jeunes restent à l'université plus longtemps, comme dans un cocon. Au-delà et d'une manière générale, l'organisation des universités – qui comprend à la fois les formes de recrutement, le système d'évaluation des étudiants, les rapports entre ces derniers et l'administration ainsi qu'avec le corps enseignant, etc. – qui fait la grande force des universités américaines, est aujourd'hui en Afrique complétement entropique. D'où les grèves à répétition. Et pour ne rien améliorer, la qualité des ressources humaines s'est, elle aussi, beaucoup dégradée.

Lepoint Afrique